Eh bien voilà. Le Covid-19 a fini par laisser un peu de terrain. Dans les médias et dans nos têtes.

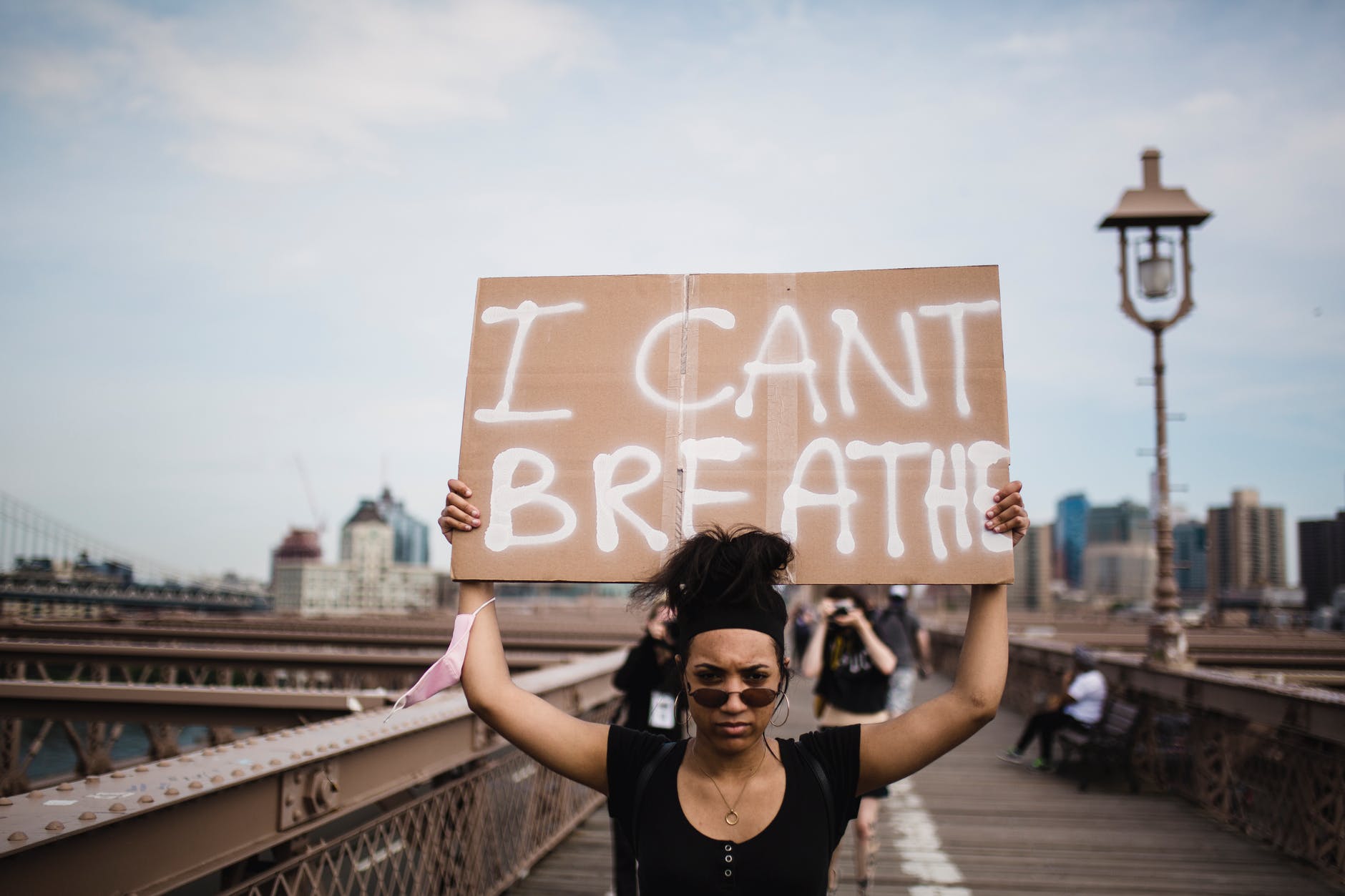

On peut à nouveau tuer tranquille. Enfin, tranquille, pas tout à fait. C’est sans compter les 20 000 personnes qui se sont réunis hier pour contester la dernière expertise médicale exonérant les gendarmes de toute responsabilité dans la mort d’Adama Traoré. C’est sans compter les émeutes historiques aux États-Unis, en réaction à la mort de Georges Floyd.

Face à ces évènements, pour la première fois depuis des années, je remets sérieusement en question mon choix de la non-violence. En tant que matérialiste, déterministe, comportementaliste, athée, la non-violence est en effet la seule voie possible. En considérant que les comportements individuels sont le résultat d’un apprentissage lié aux circonstances environnementales, il est impossible de considérer le principe de libre-arbitre, et son pendant, la culpabilité. Est-ce à dire que personne ne peut être tenu responsable de ses actes? Ce serait une grossière erreur de confondre culpabilité et responsabilité. Le libre-arbitre et la culpabilité, concepts judéo-chrétiens par excellence, impliquent la vengeance et la rétribution. Ainsi, je suis anti-militariste, anti-incarcération et anti-police parce que ces trois institutions mettent en avant la notion de justice, et, implicitement, la loi du Talion. Cette violence-là, institutionnalisée, est inacceptable, surtout lorsqu’elle est organisée et sous-tendue par des critères aussi arbitraires que la couleur de la peau, l’origine ethnique, le genre, l’orientation sexuelle, les origines socio-économiques. Que faire alors lorsqu’un comportement individuel est considéré, dans une culture donnée, comme déviant? Peut-on, au nom du déterminisme, laisser faire des comportements sexuels, meurtriers, dangereux pour la personne et pour les autres? Évidemment, cette attitude serait impensable car elle serait dysfonctionnelle pour une société donnée.

Comme d’habitude en analyse du comportement, la première réponse devrait être le renforcement de nouveaux comportements alternatifs, ce qui devrait être, de manière idéale, le rôle de l’incarcération (on en est loin). L’approche de Goldiamond (1974) est plutôt claire en ce sens.

Mais, parfois, en situation de crise, il est simplement nécessaire de faire cesser le comportement aussi vite que possible afin d’éviter un accident. Si les interventions policières et militaires étaient basées sur ce postulat, il pourrait être considéré comme éthique d’intervenir physiquement sur un comportement de crise, à condition de prendre en considération un principe fondamental: le façonnement. En effet, la force appliquée par les forces de l’ordre devrait être proportionnelle à la force exercée par l’individu à l’origine du comportement problématique. C’est par exemple l’objet de la Gestion Professionnelle de Crise (PCM) chez des personnes avec autisme et/ou déficience intellectuelle.

Était-ce le cas pour Georges Floyd? Certainement pas. Il est clair que la force initiale des policiers est largement supérieure à celle nécessaire pour le maîtriser, et qu’elle n’est à aucun moment relâchée en fonction du retour au calme de la personne. Dans ces cas précis, nous ne pouvons pas affirmer qu’il s’agit d’une Gestion de crise mais bien d’un abus de contrôle coercitif.

Et nous le savons, le contrôle coercitif provoque des réactions indésirables de la part de ceux qui le subisse. Des comportements comme des émeutes, des incendies, de la destruction de matériel public, ou même des agressions envers les représentants de l’agence de contrôle.

Bien que les deux cas (Georges Floyd et Adama Traoré) ne soient pas identiques, l’analyse fonctionnelle des comportements de chaque parties prenantes présente des similitudes: 1) dans les deux cas, la motivation des forces de l’ordre à user de la force est au moins partiellement fondée sur une discrimination ethnique, 2) dans les deux cas, la force utilisée est très largement supérieure à la force qui aurait été nécessaire, 3) dans les deux cas, le principe de façonnement n’est pas respecté, 4) dans les deux cas, les conséquences des ces comportements sont des comportements aversifs, sous forme de violences, envers les représentants des forces de l’ordre de la part des citoyens.

C’est maintenant sur ces conséquences délivrées par les citoyens que je voudrais m’attarder.

Pour cela, je voudrais m’appuyer sur l’un des ouvrages qui m’a le plus influencé ces dernières années – malheureusement passé trop inaperçu à mon avis – « Strategic Nonviolent Power : The Science of Satyagraha » de Mark Mattaini, analyste du comportement et promoteur de la résolution non-violente des conflits sociaux.

Dans cet ouvrage, l’auteur y présente, avec une grande précision, les différentes stratégies non-violentes possibles de la part de citoyens faisant face à un contrôle coercitif institutionnel. L’importance de ce livre (et de tout le travail de Mark Mattaini) tient au niveau d’analyse proposé: en effet, en face d’un comportement institutionnalisé et systémique (comme le racisme actuel), la réponse ne peut être que systémique. Il ne s’agit plus d’analyser les tenants et aboutissants des comportements individuels; en analyse des systèmes comportementaux, l’unité d’analyse est une métacontingence, un système dans lequel le comportement du tout est supérieur à la somme des comportements individuels des parties (ce qui est le postulat de base d’une science des systèmes). Il y propose notamment des analogues du renforcement (les représentants des forces de l’ordre doivent être valorisés et se joindre aux citoyens, devenir « des résistants ») et de l’extinction – ne plus fournir aux agences de contrôle coercitif le résultat attendu, sous forme d’obéissance (la fameuse désobéissance civile si dévoyée), ou sous forme de violence pouvant servir de prétexte à l’augmentation de la coercition (finalement Trump n’enverra pas l’armée). Bref, sur le papier (mon résumé ne rend pas du tout hommage à la finesse de l’analyse et aux propositions de Mattaini), un parfait résumé analogue du renforcement différentiel, auquel on ne peut qu’adhérer si on est comportementaliste.

Cependant, le questionnement qui se pose à moi aujourd’hui est le suivant: est-ce vraiment suffisant? Face à un comportement problème aussi intense et dysfonctionnel que le racisme étatique (en France et aux USA), peut-on « se contenter » (le mot est certes mal choisi car aucune des stratégies précédentes n’est facile à appliquer) de ne pas répondre? Il se trouve qu’en Analyse Appliquée du Comportement, la punition est éthiquement justifiée lorsqu’elle permet de mettre fin ou de faire au moins diminuer le comportement indésirable (selon des critères partagés par la communauté).

Alors effectivement, ces derniers jours, je me suis demandé si la punition systémique sous forme de manifestations, émeutes, incendies, etc. n’est pas une solution éthiquement viable et justifiée en face de comportements policiers aussi insupportables, selon les critères de notre société.

Martin Luther King et Malcolm X symbolisaient ce questionnement, et entre eux, James Baldwin signait « La prochaine fois, le feu. » (j’encourage le lecteur et la lectrice à visionner le film « I am not your negro », de R. Peck, sur l’oeuvre et le travail de Baldwin).

Une tentative de réponse, que d’aucuns trouveront tiède, est que le choix de telle ou telle stratégie doit résulter de l’analyse conjointe du but recherché (un but pragmatique plutôt que moral) et des données récoltées après application de la stratégie choisie.

En bref, il serait autant une erreur d’utiliser le contre-contrôle aversif (la punition) en premier lieu, que de l’écarter définitivement sur des bases morales, sans tenir compte de l’efficacité pragmatique d’une telle procédure.

En face de tels comportements, la violence devient une option, car c’est parfois la seule qui reste.

Références

https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-7h50/l-invite-de-7h50-04-juin-2020

ADAMS, M. T.(2013). Principal Leadership and School Culture with a School-Wide Implementation of Professional Crisis Management: A Redemptive vs. Punitive Model. (Doctoral dissertation). Retrieved from https://scholarcommons.sc.edu/etd/2376

GOLDIAMOND, I. (1974). Toward a constructional approach to social problems. Behaviorism, 2, 1–84.

Mattaini, M. A. (2013). Strategic Nonviolent Power : The Science of Satyagraha. AU Press.

SIDMAN, M. (1989). Coercion and its fallout Boston, MA: Authors Cooperative, Inc.

Petit questionnement : la loi du Talion est-elle à jeter si rapidement ? N’est-elle pas la matérialisation, la mise en mots d’une forme d’empathie ? Un cadre qui nous obligerait à prendre en compte l’effet de nos actions sur les autres ?

« 4) dans les deux cas, les conséquences des ces comportements sont des comportements aversifs, sous forme de violences, envers les représentants des forces de l’ordre de la part des citoyens. »

punition ou CMO-R ?

Oui c’est bien le problème, si la punition n’est pas assez intense, elle n’exerce pas la fonction punitive, et ce comportement sert effectivement de CMO aux forces de l’ordre pour répliquer…

…avec un tel délai il est difficile de dire quels R sont actuellement punis et si la contingence existe (only data can tell, but data need to be defined and identified).

J’ai moins de doute sur les effets évocateurs et établissants pour les R et les Sr agressifs (chez les forces de l’état comme chez les manifestants).